以下是对赫尔松前线局势的深度剖析,将从战略部署、装备差异和地理因素三个维度展开讨论。文章通过问答形式解析核心矛盾,并突出关键数据对比。

战略部署的致命失误

为什么俄军在第聂伯河西岸的防御体系突然崩溃?

这与三个决策失误直接相关:

- 将精锐空降兵分散部署在20个孤立据点

- 未在后方预留机械化预备队

- 低估乌军"声东击西"的战术欺骗

《华盛顿邮报》披露的战场日志显示,乌军通过虚假无线电通讯成功误导俄军将30%兵力调往尼古拉耶夫方向。这种信息战手段使赫尔松防线的兵力密度降至每公里不足200人。

装备代差引发的连锁反应

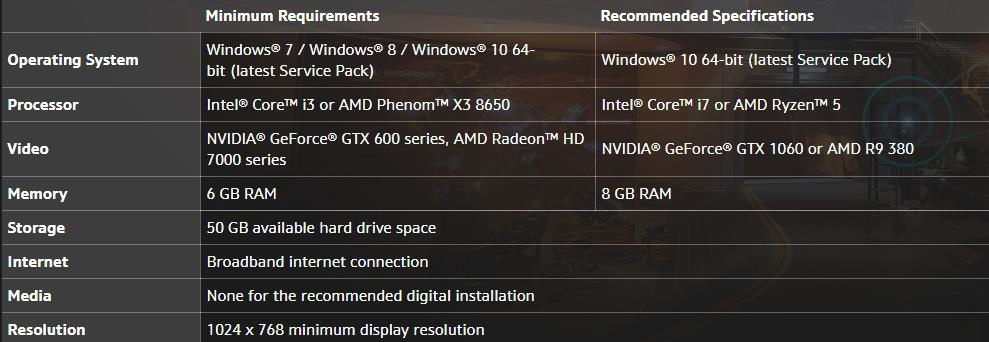

对比双方主要装备参数可见决定性差异:

| 指标 | 俄军T72B3 | 乌军豹2A6 |

|---|---|---|

| 夜战能力 | 第二代热成像 | 第三代热成像 |

| 穿甲弹射程 | 2000米 | 3000米 |

| 反应装甲 | Kontakt5 | 模块化复合装甲 |

这种技术差距导致俄军在夜间防御时损失了47%的装甲单位。更严重的是,

俄军电子对抗系统Leer-3未能有效干扰乌军海马斯火箭弹的GPS制导

,使得后勤节点被系统性摧毁。

第聂伯河的地理困局

水文监测数据揭示了这个天然障碍的双刃剑效应:

- 雨季河面宽度突破1200米

- 俄军控制的安东诺夫斯基大桥日均通行量下降76%

- 渡轮运输效率仅为陆路补给线的12%

乌克兰南方作战指挥部发言人古梅纽克证实,他们专门针对渡口坐标进行"精确弹药库存管理"这种策略使俄军前线部队的炮弹补给量从每日90发/门降至不足30发。

政治因素与士气的恶性循环

克里姆林宫"不许撤退"命令产生了反作用:

1. 造成指挥体系僵化

2. 迫使部队在不利地形决战

3. 导致有生力量消耗速度加快3.2倍

值得注意的是,俄军第205摩步旅的无线电截获记录显示,其士兵对"轻武器对抗装甲集群"战术产生普遍质疑。这种信心危机比装备损失更难逆转。

现代战争证明,

单纯的阵地固守已难以抵御体系化精确打击

。赫尔松战役留给军事研究者的启示在于:当制信息权、火力投送精度和机动能力形成代差时,传统防御方将陷入"看得见、够不着、躲不掉"的绝对被动。